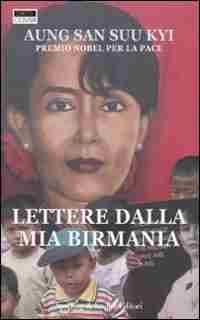

LETTERE DALLA MIA BIRMANIA di Aung San Suu Kyi

Scritto da : Sergio RossiPubblicato in data : martedì, 17 luglio 2007

La mattina del 4 gennaio si comincia presto a giocare a calcio per le strade imbandierate di Yangoon, già alle sei i ragazzini con il pallone sotto braccio sbucano dalla nebbia diretti alle decine di campetti improvvisati in tutto il centro della città. Si festeggia l’indipendenza del 1948 dal colonialismo inglese, praticando però, fino a sera, lo sport più diffuso fra quelli nati nel Regno Unito. Si comincia presto perché la notte inizia presto, quando i rumorosi generatori tacciono, e inevitabilmente il giorno è il sorgere del sole, per non sprecare candele o carbone. In Myanmar (oggi la Birmania si chiama così) si vive davvero dall’alba al tramonto. I ragazzini sono padroni delle strade, transenne colorate delimitano stadi per un giorno, partite fino a sfinirsi e il vincitore, solo alla luce delle ultime fotoelettriche concesse, gioirà nelle sfide fra quartieri. Ma non tutte le transenne sono uguali, non tutte racchiudono risate, esultanza e spensieratezza. Allontanandosi dal centro la festa è sempre meno evidente, anche se la città universitaria non è lontana, ma sembra quasi svuotata da un incantesimo. Gli studenti non passeggiano lungo University Avenue Road dal 1988, da quando tutte le facoltà di Yangoon sono state chiuse dal governo, forse oggi i ragazzi fanno il giro largo intorno a lago Inya per raggiungere la cupola dorata della Shwedagon Pagoda, e anche per questo due occidentali possono provare a darsi un’aria disinvolta, da turisti capitati lì per caso, ma è inutile. I numeri civici scorrono dall’ultimo, il 160, gli incontri con altri passanti si fanno sempre più radi, e ognuno che incroci ti osserva, poi subito distoglie lo sguardo, nessuno oggi in University Avenue Road accenna a offrire disponibilità, informazioni, o ha solo voglia di essere curioso. Figure di uomini fasciati dal longyi, la tipica gonna unisex birmana, danzano rapide fra le lastre divelte del marciapiede; le donne abbassano il parasole quasi a coprire il volto. Noi e la nostra determinata incoscienza nel proseguire siamo lì ma non dobbiamo esistere. Poi la strada curva leggermente in discesa, il caldo toglie il respiro e la mano, guidata dalla protettività dell’inconscio, corre alla tasca che custodisce il passaporto, quasi ad accertarsi che ci sia, e poi alla macchina fotografica perché non dia notizia della sua presenza. Ormai è troppo tardi per tornare indietro senza dare nell’occhio, in quell’immensa strada deserta. Fra noi e loro solo una transenna, ma non come quelle della festa in centro, non è avvolta da bandiere ma da filo spinato, e fa davvero uno strano effetto non vedere una della partite che tengono viva la città, non sentire la gioia per un gol, ma anzi, in quel silenzio è deflagrante lo scatto dell’otturatore che libera il colpo in canna a un paio di fucili mitragliatori abbassati a un metro dalla bocca dello stomaco. La festa di quell’indipendenza del 1948 finisce all’altezza del numero 100, nessuno parla, la tensione è alta, finché un ufficiale, o forse un caporale dalle luccicanti mostrine di regime, con lo sguardo di chi non si aspetta domande e soprattutto non darà risposte, pistola in pugno ci indica la via più breve per il lago Inya. Dove oggi passeggiano gli ex studenti di Yangoon. È festa oggi sulle sponde dell’Irrawaddy, non si fanno arresti, nemmeno di chi sta cercando di raggiungere il numero 52 di University Avenue Road, dove abita, dove da 18 anni è relegata agli arresti domiciliari il premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, leader del National League for Democracy, il maggiore partito di opposizione. Una volta da qui potevano passare simpatizzanti, volontari di Amntesty International e collaboratori di Human Rights Watch, intellettuali (Amitav Ghosh ha scritto pagine toccanti sui loro incontri). Nessuno è ormai ammesso. Nemmeno i figli, o il marito mentre il cancro se lo stava portando via. E intanto che si celebrano suo padre Aung San e la fine del colonialismo, lei, studiosa di Gandhi e Martin Luther King, continua la sua lotta non violenta, per ridare dignità e speranza al suo popolo schiacciato da una delle dittature più feroci della storia contemporanea, un paese in cui anche l’energia elettrica è una concessione e la vita è scandita dal fracasso dei generatori, un paese la cui notte, soprattutto nelle campagne, è illuminata da poche candele prima di perdersi in un buio totale. Schiavitù di stato, torture, sparizioni di attivisti politici, arresti di stranieri solidali con la dissidenza politica, il Myanmar però ora esiste nel mondo grazie alla voce di Suu Kyi, che forse inconsapevolmente decise di lottare già a due anni, nel 1947, quando restò orfana. Talmente idealista da essersi immaginato una Birmania libera anche dai giochi di potere interni, oltre che dall’Inghilterra, il generale Aung San pagò con la vita il suo sogno. Si continua a giocare a calcio per le strade di Yangoon il 4 gennaio, a celebrare il dono di un uomo che non vide mai il frutto del suo sacrificio, l’eroe di una indipendenza ancora sconosciuta per le strade, ma che ha voluto fare anche un altro grande regalo alla sua gente: una piccola donna dalla forza incredibile. Uno sguardo dolcissimo che non si abbassa, due occhi in cui un giorno si specchierà una Nazione.Una piccola donna che forse ha sempre saputo di avere ereditato la ricchezza più grande: l’amore per la propria terra e la certezza di non cedere a violenza e soprusi di stato. Michele Castelvecchi LETTERE DALLA MIA BIRMANIA di Aung San Suu Kyi Sperling & Kupfer Euro 17,50 Per saperne di più: Aung San Suu Kyi: Liberi dalla paura (ed. 2005). Amitav Ghosh: Il palazzo degli specchi. Gorge Orwell: Giorni in Birmania. Andrew Marshall: Birmania Football Club. Da colonia britannica a dittatura militare. www.amnesty.org www.voicesforburma.org

libro